외부 기고는 본지의 편집방향과 다를 수 있습니다. 기고문은 원필자의 취지를 최대한 살리기 위해 가급적 원문 그대로 게재함을 알려드립니다. <편집자주>

(이미지=UPI코리아)

(이미지=UPI코리아)

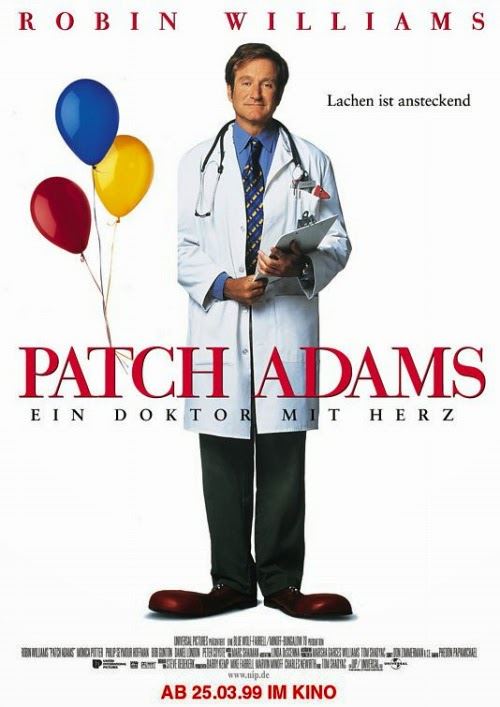

우울증 투병끝에 2014년 자살로 생을 마감한 로빈 윌리암스. 그가 실존인물을 연기한 영화 ‘패치 아담스(1998)’의 주인공 역시 자살을 시도했으나 이후 정신과 치료끝에 방황을 극복하고 의대에 진학한다.

1970년대. 미국의 의대 분위기는 지금과 상당한 차이가 있었고 의사지망생에게는 철저하게 객관적이고 냉정한 시각으로 환자를 대하는 태도가 요구되었다. 하지만 패치 아담스는 그러한 학교의 방침과는 상이하게 인간적으로 환자에게 접근하고 교감하려는 노력을 지속한다.

학교 차원의 제재가 이어지는 가운데 이를 보다 못한 룸메이트가 주인공에게 한마디 거든다. 정신 차려라, 우리는 죽어가는 사람들에게 정말로 중요한 것이 무엇인지 판단해야 한다. 주인공의 신념은 분명하다. 간결한 대답으로 룸메이트에게 응수한다. "우리는 모두 죽어가는 사람들이야(We’re all dying)".

며칠 전. 스위스에서 2명의 한국인이 시차를 두고 안락사를 선택했다는 사실이 전해졌다. 자욱한 미세먼지와 갖가지 기사거리 속에 소리 없이 한 점 꽃잎이 지듯 묻히고 말았지만 불편한 마음은 쉽게 가시질 않는다. 죽음에 대한 무심함은, 어쩌면 삶에 대한 무심함이기도 하다. 그럼에도 우리는 습관화된 무심함의 굴레에서 좀처럼 벗어나지 못한다.

잊을만하면 재발하는 이른바 '후진국형' 사고들과 산업현장의 재해들을 접하면서, 체념하듯이 사람 목숨이 파리 목숨이라고 받아들이는 것은 또 다른 문제이다. 언젠가는 모두가 거치게 될 죽음의 과정, 특히 우리나라 의료환경에서 생의 마지막을 맞이할 이들의 현실에 대해서 진지하게 고민하는 이들을 찾기는 쉽지 않다.

(사진=KBS뉴스 화면캡처)

(사진=KBS뉴스 화면캡처)

2010년. ‘행복전도사’로 명망을 떨치던 방송인 최윤희씨가 남편과 함께 동반자살로 생을 마감했다. 오랜 병마로 인한 고통에 따른 것이라고는 하지만 평소에 그렇게 웃음과 희망을 설파하던 이가 극단적인 선택을 하면서 사람들의 반응은 많이 엇갈렸다. "그렇게까지 했어야 했나, 이해할만한 상황이다" 등 지극히 개인적인 의견들만이 난무했을 뿐 현실에 대한 냉철한 판단은 드물었다.

그로부터 4년후, 한 의사가 ‘나는 한국에서 죽기 싫다’라는 책을 출간한다. 여러 이유가 있겠지만, 의사의 입장에서 보기에도 우리나라 의료계에서 말기환자를 대하는 수준은 1970년대의 미국만도 못하다는 게 가장 큰 이유로 보인다. 어떻게 해서든 병 자체를 치료하는 데에만 집중할 뿐, 환자가 겪어야 하는 괴로움에 대해서는 무심하다는 것이다.

외국처럼 존엄사, 안락사를 수용하는 단계까지는 요원하더라도, 현 상황에서 적극적으로 마약성 진통제를 활용하는 것을 포함해 환자의 투병여건을 개선하는 것에 대해 소극적이라는 것이다. 현직 의사가 보기에도 우리나라에서 죽음을 맞는 것이 끔찍하다고 느낄 정도로.

그 후 수년이 지났지만 특별한 환경 변화는 없었던 것 같다. 오죽하면 고향땅을 떠나 먼 타국에서 쓸쓸히 최후를 맞는 쪽을 선택하는 이들이 생겨날 정도이니. 갈길이 멀기는 하지만 언젠가 지금과는 많이 다른 세상이 오기를 바란다. 결국, 죽음의 질(Quality of Death)은 삶의 질(Quality of Life)이기도 하다.

글ㅣDionysian, 칼럼니스트

<필자 소개>

서울대 경영학과를 졸업하고 외환위기 이후 다수의 구조조정 업무에 관여했다. 현재는 기업 건전성 평가업무를 수행하고 있다. 대한민국 유수의 기업들의 흥망성쇠를 접하고 결국 본인이 속한 조직 또한 구조조정에 직면하는 상황을 경험하면서, 현대 자본주의와 우리 사회가 처한 상황에 대해 다각적으로 성찰할 필요를 절감했다. 오래전 접었던 언론인의 꿈을 다시 들춰내 보는 중이다.